Eine Geburt aus der Not: 1965 war der 16-jährige Joop Donkervoort dermaßen vom Lotus Seven begeistert, dass er das Auto irgendwann in die Niederlande holen wollte. Jedoch stand der nur als Kit-Car zur Verfügung und entsprach bei weitem nicht den Anforderungen zur Straßenzulassung, die in den Niederlanden galten. Anpassungen waren nötig, doch Joop verbesserte zudem an einigen Stellen.

Das ging den Briten zu weit. Die niederländische Version habe nur noch marginal mit dem Vorbild aus dem Vereinigten Königreich zu tun, beschwerte man sich. Und so wurde 1978 aus einem anfänglichen Lotus-Importeur der Autobauer Donkervoort. Komplett der Faszination des Leichtbaus verschrieben, um kompromisslose und markante Fahrmaschinen zu erschaffen.

Anfangs baute Joop Donkervoort die Leichtgewichte noch in einem Schuppen in Tienhofen südlich von Amsterdam zusammen. Knapp 50 Jahre später stehe ich ein paar Kilometer weiter nördlich in einer unscheinbaren Halle am Rande von Lelystad. Genau hier werden gerade die letzten aerodynamischen Biester mit 500 PS auf 750 Kilo zusammengebaut - der Donkervoort F22.

Leidenschaft statt Protz

Wer zum ersten Mal durch das nahegelegene Industriegebiet bis ans Ende der Pascallaan fährt, denkt er wäre falsch - nur endlose Felder und eben diese eine große Wellblechhalle (ernsthaft, Google Street View lohnt sich). Die einladende Fensterfront wurde zur A6 ausgerichtet, ist also bei der rückwärtigen Anfahrt nicht zu sehen.

Doch wer genau hinsieht, findet ein wenig Reifenabrieb auf der Straße als Wegweiser dorthin. Übriggeblieben von diversen Testfahrten der frisch zusammengebauten Flundern. Die lässt sich der seit 2021 im Einsatz befindliche Chef von Donkervoort und Sieger der 24 Stunden in Dubai 2011, Joops Sohn Denis, auch weiterhin nicht nehmen.

In der Eingangshalle angekommen, begrüßen einen zunächst frisch aufbereitete Donkervoort verschiedener Baujahre - der schnellste Weg, um an eines der Leichtgewichte zu kommen. Neue F22 sind hier nicht zu finden. Die neuste Serie war schon zum Start restlos ausverkauft, weshalb das Familienunternehmen auf 100 Exemplare aufstockte, inklusive der noch einmal um 34 Kilo leichteren Final-Five-Edition.

Wer hier einen Neuwagen ergattern will, muss sich registrieren - oft schon bevor überhaupt klar ist, wie das nächste Modell aussehen wird. Ein Vorinteresse kann beispielsweise schon jetzt für den Nachfolger angemeldet werden. Der P24 RS wird die Manufaktur in ihr 50-jähriges Jubiläum im Jahr 2028 begleiten.

Im Stockwerk über der Eingangshalle stehen seine Vorfahren. Hier wird die Historie der Marke zelebriert - zumeist mit Erstlingen jeder Serie, Schnittmodellen oder historische Rennwagen. Schon bald muss hier wohl Platz für den F22 geschaffen werden.

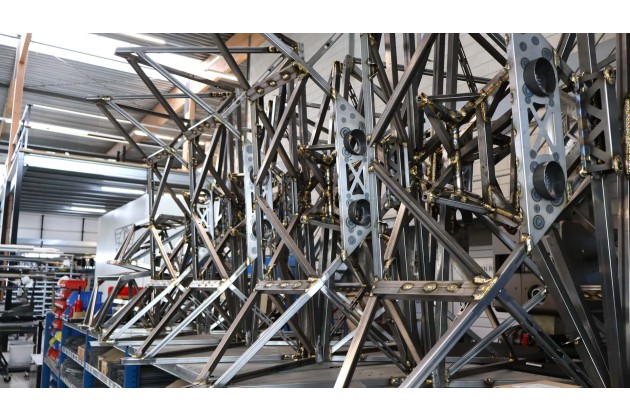

Vom Gitterrohrahmen zum Supersport-Leichtgewicht

Hinter den Ausstellungsflächen befindet sich die Produktion. Aus den diversen Büros im ersten Stock bekommt man hier einen perfekten Überblick über die einzelnen Schritte im Bau der letzten Kraftpakete. Ein unspektakuläres Bild - eigentlich sieht es hier so aus, wie in einer gut sortierten organisierten Werkstatt. Nur das Inventar dürfte etwas teurer sein. Ein überdimensionales Donkervoort-Logo an der rückseitigen Wand zeugt dann aber doch davon, dass hier frische Automobile entstehen.

Und dann wären da eben noch die einzelnen Stationen, die jeder Donkervoort durchläuft, bis aus einem Gitterrohrahmen und etlichen Einzelteilen ein maßgefertigter F22 wird. Vorab können die Kunden entscheiden, wie ihr gutes Stück aussehen soll. Die Niederländer versuchen jedem Farbwunsch gerecht zu werden.

Gewicht wird hier in jedem Schritt eingespart. Das fängt schon beim Gitterrohrrahmen an, der durch ein spezielles Schweißverfahren mit weniger Temperatur nicht nur Material einspart, sondern dadurch auch Kilos - etwa die Hälfte zum herkömmlichen Schweißweg. Zudem gewinnt das Gerüst an Steifigkeit. Das Endergebnis ist tatsächlich faszinierend. In der herkömmlichen Industrie wird beim Schweißen dermaßen viel Material verbraten, dagegen wirkt Donkervoorts Weg wie ein feiner Pinselstrich von van Gogh.

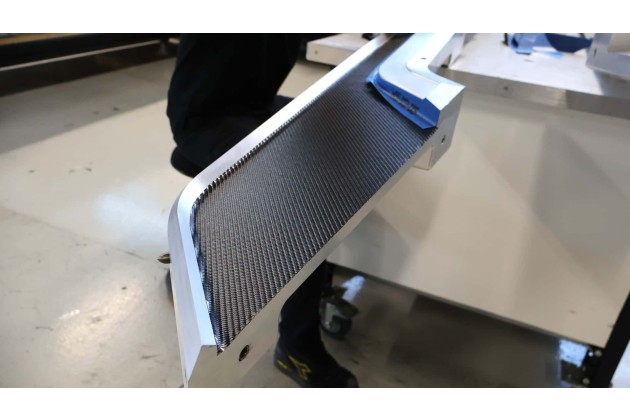

In der Folge wird aus den Gittern und einigen Rahmenteilen das eigentliche Chassis. Letztere werden im von Donkervoort erdachten Ex-Core-Verfahren erschaffen - ebenso wie alle Karosserieteile. Grob erklärt, dehnt sich ein Schaum im Inneren der Form aus, um so die Carbonlagen von innen nach außen zu pressen. Das spart Arbeitsgänge, Kosten und CO2, bei einem gleichzeitig besseren Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht. Zudem seien komplexere Formen möglich.

Das Verfahren hat dermaßen für Aufsehen gesorgt, dass die Ex-Core-Start-Up-Sparte von Donkervoort inzwischen auch für Kunden produziert. Darunter Formel-1-, WEC- und Rallye-Teams, aber auch Hersteller aus dem Bootsbau oder der Rüstungsindustrie (in heutigen Zeiten leider anscheinend notwendig).

Ist das Chassis komplett, wandern nach und nach Bremsleitungen, Fahrwerk, Kabelbaum, Motor, Innenausstattung und Karosserieteile an jeden einzelnen F22 - natürlich per Hand. Ist eine Station fertig, rutscht der nächste von hinten nach. Zur Übersicht der einzelnen Arbeitsschritte hat Donkervoort jedem einzelnen Werksmitarbeiter eine Farbe zugeordnet, die nach dem entsprechenden Zusammenbau auf das Teil aufgetragen wird. Muss Rücksprache gehalten werden oder herrscht Unklarheit, weiß jeder, mit wem er sprechen muss.

Superkart für die Straße

Am Ende der Kette steht dann einer von 100 Donkervoort F22 - handgefertigt und nach Wunsch individualisiert. Der 500 PS leistende 2,5 Liter Turbo-Fünfzylinder von Audi wurde in Zusammenarbeit mit ABT veredelt. Bei 750 Kilogramm und einem Leistungsgewicht von nur 1,5 Kilo pro PS, reicht ein abgewandelter Serienmotor völlig aus. Zudem ist er damit standfester als Supercar-Äquivalente mit Motoren, die mit vierstelligen Leistungskennzahlen im Mikrometerbereich agieren.

Und ganz ehrlich, ein wenig hat mich der Anblick des wartenden F22-Testkandidaten bei der ausführlichen Werkstour abgelenkt. Jede weitere Information ließ meine Hände mehr kribbeln, dieses Manufaktur-Mobil endlich auch erleben zu können. Und da wir alle die gleichen Voraussetzungen haben sollen, fahren wir im Artikel eben auch erst jetzt im dunkelblauen Donkervoort F22 fröhlich fünfzylindrisch brabbelnd aus den Werkshallen.

| Schnelle Daten | Donkervoort F22 |

| Motor | Audi 2,5 Liter Reihenfünfzylinder-Turbo |

| Antrieb | Heckantrieb |

| Getriebe | Fünfgang-Handschalter mit Flat-Shift-Technology (Vollgasschalten) |

| Leistung / Drehmoment | 367 kW (500 PS) / 640 Nm |

| 0 - 100 km/h | 2,5 Sekunden |

| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |

| Basispreis | 291.550 Euro (ausverkauft) |

Kein ABS, Kein ESP, Keine Servolenkung - bloß eine fünfstufige Traktionskontrolle, eine Möglichkeit zur Anpassung der Fahrhöhe, ein Fünfpunktgurt und ein Lenkrad. Ein einfaches Display mit den wichtigsten Informationen ist außerdem an Bord. Das hier ist Autofahren in Reinform. Gesessen ... oder eher gelegen ... wird im 4,04 Meter kurzen und 1,11 Meter tiefen Gefährt quasi auf der Straße. Wer trotz Traktionskontrolle mehr Gewicht auf der Hinterachse braucht, kauft einfach ein paar Kästen Limonade. Denn im Gegensatz zu anderen zweisitzigen Supersportlern gönnt Donkervoort seinen Kunden 298 Liter Kofferraum.

Und auch wenn es um Lelystad vorwiegend nur geradeaus geht und die Geschwindigkeit für Landstraßen auf 80 km/h limitiert ist, lassen sich im Umland die brutalen Kräfte der aerodynamischen Flunder erahnen. Im F22 lässt sich nicht nur jede Unebenheit im Bodenbelag per Popometer direkt fühlen, jede Eingabe, sei es am Lenkrad oder an den Pedalen führt unweigerlich zur sofortigen Umsetzung.

Bei kurzen, kräftigen und tiefen Autos wird immer schnell inflationär vom Fahrverhalten wie im Kart gesprochen. Im F22 scheint das keine bloße Floskel. Mit seinen Semislicks erzeugt das brutale Gefährt dermaßen viel Grip, dass man sich direkt an einen Ausflug auf die nahegelegene Kartbahn erinnert fühlt. Wären Kampfzwerge also Leihkarts, ist dieser Donkervoort vermutlich das Superkart für die Straße.

Im extremsten Fall ist das Biest in der Lage, 2,15 g (seitliche Fliehkräfte) bei Kurvenfahrten zu erzeugen. Wer hier jedoch nur etwas zu unsensibel mit dem Gas spielt, kriegt direkt das bockige Heck zu spüren, das locker flockig zu tänzeln beginnt - auch mit voll eingeschalteter Traktionskontrolle. Noch drastischer zeigt sich der F22, wenn der Turbo kickt. Dann geht's nicht nur brüllend laut schlawenzelnd um die Ecke, sondern auch genauso schnell nach vorne.

Mit Launch Control sollen 2,5 Sekunden auf 100 km/h möglich sein. Keine Sorge, habe ich nicht ausprobiert. Sie erinnern sich? 80 km/h Begrenzung und zum Teil nasse Fahrbahnanteile. Wir wollten das Baby schließlich auch wieder sicher in die Wellblechhalle bringen.

Zum Stehen kommt das Ding dann aber fast noch schneller. Nicht zu empfehlen, wenn Sie gerade gut Mittag gegessen haben. Der Leichtbau fetzt sich in jeder Hinsicht brutal durch den Körper. Eine längere, gemächliche Fahrt ist im F22 zwar möglich, das Auto sendet jedoch mit seiner Steifigkeit und diesen lieblichen Reihenfünfzylindergeräuschen andere Signale. Aus den einstigen Lotus-Schuhen ist der F22 längst herausgewachsen, die radikale Konsequenz in Donkervoorts Autobau ist immer spürbar.

Kleine Anekdote am Rande, um die schier wahnwitzigen Dimensionen bildlich aufnehmen zu können: Auf dem Rückweg zum Donkervoort-Hauptquartier stehe ich an einer Ampel neben einem herkömmlichen SUV. Mehr als dessen 20-Zoll-Felgen sehe ich nicht. Ich habe mich noch nie so klein gefühlt. Die Hauptstraße ist definitiv nicht der beste Ort für einen Donkervoort F22. Der fühlt sich auf kurvigen Landstraßen oder Rennstrecken so richtig wohl.

Wer Donkervoort fährt, gehört zur Familie

Wieder zurück, bemerke ich eine schöne Szene, die die Philosophie von Donkervoort ganz gut beschreibt. Denis Donkervoort sitzt mit Kunden am Tisch beim Mittagessen. Stellen Sie sich diese Szene gerne mit den Spitzenleuten von Ferrari oder Lamborghini vor. Undenkbar? Dachte ich mir!

Donkervoort ist bemüht, Kontakt zu halten, weshalb Wartungen, Umbauten oder Anpassungen auch direkt vor Ort in Lelystad übernommen werden. Zudem gibt es immer wieder gemeinsame Events mit Clubs und Kunden. Ein Beispiel ist da der Historic Grand Prix in Zandvoort, etwa eine Stunde westlich von Lelystad an der niederländischen Nordseeküste.

Wer einen Donkervoort kauft, gehört eben genauso zur Familie wie der D8, den Vater Joop nach Denis benannte oder eben der F22, der auf Denis Tochter Filippa hinweist, die 2022 geboren wurde. Bei Donkervoort sind die zwischenmenschlichen Beziehungen gefestigter als bei vergleichbaren Supercar-Manufakturen. Das zeigen auch Vertrauensvorschüsse durch Vorbestellungen für Fahrzeuge, die Kunden noch nie gesehen haben. Und irgendwie ist es schön, zu beobachten, dass eine solche Philosophie in der heutigen Autowelt überlebensfähig ist und hoffentlich noch lange bleibt.