Benzin? Wer braucht das schon, wenn man ein Auto mit einem Atomreaktor antreiben kann?

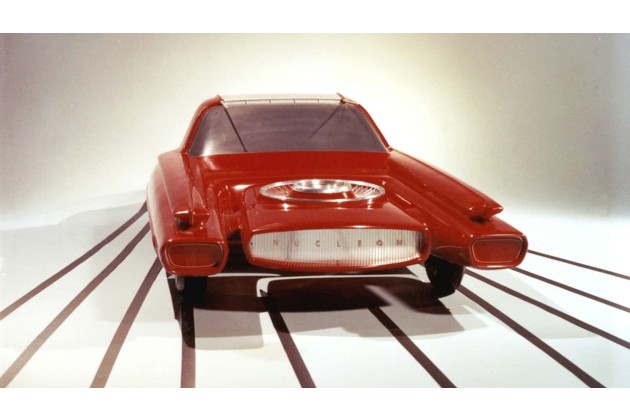

Diese kühne Idee muss einige Ingenieure bei Ford Ende der 1950er-Jahre fasziniert haben. 1958 präsentierte der US-Autobauer das Konzeptfahrzeug Nucleon - eine futuristische Vision aus der Zeit, als die Atomenergie als Symbol für grenzenlosen Fortschritt galt.

Zwar wurde nie ein funktionierender Prototyp gebaut, doch das maßstabsgetreue Modell von Ford zeigte eindrucksvoll, wie nah die Vorstellung lag, eines Tages wirklich atomgetriebene Autos auf den Straßen zu sehen.

Ein Reaktor statt eines Benzintanks

Das Herzstück der Idee: Der herkömmliche Verbrennungsmotor sollte durch einen kompakten Atomreaktor ersetzt werden, der direkt hinter der Fahrgastzelle eingebaut war. In der Theorie sollte Uran durch Kernspaltung Wasser erhitzen, den entstehenden Dampf antreiben und so das Fahrzeug in Bewegung setzen. Die versprochene Reichweite war spektakulär - rund 8.000 Kilometer mit einer einzigen Uran-Füllung. Von Reichweitenangst also keine Spur.

In Fords Konzeptvision der Zukunft sollten Tankstellen zu "atomaren Servicepunkten" werden, an denen der Reaktor einfach ausgetauscht wird - ähnlich wie beim Wechsel eines Ölfilters. Kunden hätten sogar die Wahl zwischen einer sparsamen, effizienten Variante und einer Hochleistungs-Ausführung für besonders "radioaktive Schnellstarts". Ein entscheidendes Detail blieb jedoch ungelöst: Was tun mit dem radioaktiven Abfall? Diese Frage überließ Ford dem zukünftigen technologischen Fortschritt - oder vielleicht der naiven Hoffnung einer Zeit, die an die Allmacht der Atomkraft glaubte.

Zwischen Utopie und Atom-Euphorie

Die Entstehung des Ford Nucleon fällt in eine Ära, die stark vom "Atoms for Peace"-Programm geprägt war. Dieses wurde 1953 von US-Präsident Dwight D. Eisenhower in einer Rede vor den Vereinten Nationen vorgestellt.

Ziel war es, die zivile Nutzung der Kernenergie zu fördern - etwa zur Stromerzeugung, in der Medizin oder eben in visionären Projekten wie atomgetriebenen Fahrzeugen, Flugzeugen oder Schiffen. In jener optimistischen Nachkriegszeit galt die Atomkraft als saubere, unerschöpfliche Energiequelle, die der Menschheit Wohlstand und Fortschritt bringen würde.

Vom Traum zur Popkultur

Der Nucleon ging nie in Produktion - was angesichts der technischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen wohl ein Glücksfall war. Das 1:2,66-Modell blieb ein Symbol der atomaren Utopie und ist heute im Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan, ausgestellt.

Trotz seines Scheiterns prägte der Nucleon die Popkultur. In Videospielen wie Fallout etwa finden sich atomgetriebene Autos, die bei der kleinsten Kollision in einer Pilzwolke explodieren - ein satirischer Nachklang auf den naiven Optimismus der 1950er-Jahre. So bleibt der Ford Nucleon bis heute ein faszinierendes Relikt einer Ära, in der der Glaube an die Technik grenzenlos schien - ein Traum von endlosen Reisen, genährt mehr von Fantasie und Fortschrittsglaube als von realer Ingenieurskunst.