Nissan befindet sich gerade in so etwas wie eine Elektroauto-Offensive: Der Micra ist frisch auf dem Markt, nun startet mit dem Leaf, ein 4,35 Meter langer Crossover. Und so waren wir wenige Wochen nach dem Micra-Event schon wieder mit Nissan unterwegs. In der Gegend um Kopenhagen haben wir den Leaf in der 160-kW-Version getestet, die 622 WLTP-Kilometer am Stück schafft.

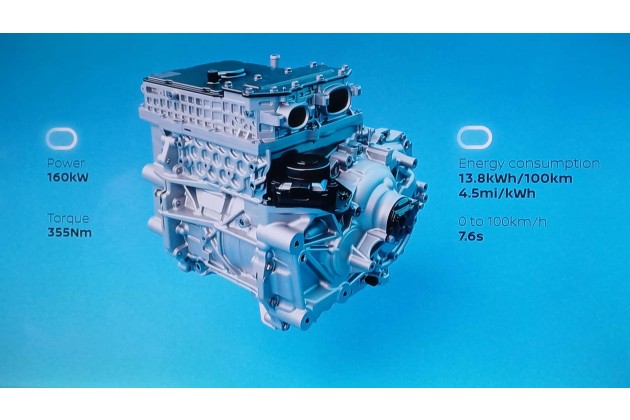

Zu den Überraschungen gehörte für uns, dass der Wagen eine Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) bekommt. Vicky Parrott, die in der Autozeitung als erste den PSM des Leaf erwähnte, hatte also Recht - wir waren von einem Fehler ausgegangen. Die neue Motorart ist bemerkenswert. Denn damit bekommt der Leaf als erstes Auto auf Basis der Plattform CMF-EV keine elektrisch erregte Synchronmaschine (EESMs), sondern einen Motor mit Permanentmagneten im Rotor. Mit dem Aggregat, das von Nissan selbst entwickelt wurde, bewegt sich Nissan weg von der Allianz mit Renault.

Zu den Vorteilen des neuen Antriebs gehört offenbar der niedrige Stromverbrauch. Insgesamt ist dieser aber eine Folge von verschiedenen Detailmaßnahmen, wie mir Chefentwickler David Moss erklärte. Hier die wichtigsten Daten der getesteten Leaf-Version:

| Nissan Leaf 75 kWh | |

| Antrieb | FWD 160 kW, 355 Nm |

| 0-100 km/h / Höchstgeschwind. | 7,6 Sek. / 160 km/h |

| WLTP-Verbrauch | 13,8 kWh |

| Akku netto | 75 kWh |

| WLTP-Reichweite | bis 622 km |

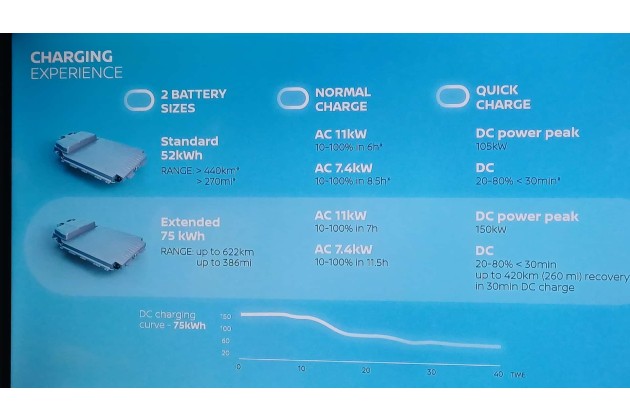

| Max. Ladeleistung AC/DC | 11 / 150 kW |

| DC-Ladedauer (20-80 %) | < 30 min |

| Basispreis | < 42.000 Euro |

Exterieur

Mit 4,35 Meter Länge und 1,55 m Höhe hat der Nissan Leaf etwa die Maße eines Hyundai Kona oder Smart #3. Ein VW ID.3 ist mit 4,27 m etwas kürzer, aber ähnlich hoch. Die Karosserieform des Leaf ist die eines Crossovers zwischen Kompaktwagen, Coupé und SUV. Vorne fällt zuerst der lächelnde Mund auf, der von den Leuchten und dunklen Elementen dazwischen und darunter gebildet wird. Eigentlich ein freundliches Gesicht, aber die gezackten weißen Leuchten lassen mich irgendwie an einen Hai denken.

Hinten verblüfft der Leaf mit der raffinierten 3D-Struktur der Rückleuchten, die allerdings nicht serienmäßig sind, zumindest nicht in den USA. Die zwei waagerechten und drei senkrechten Elemente erinnern an die japanischen Schriftzeichen für ni (zwei) und san (drei) und sind damit eine Anspielung auf den Markennamen.

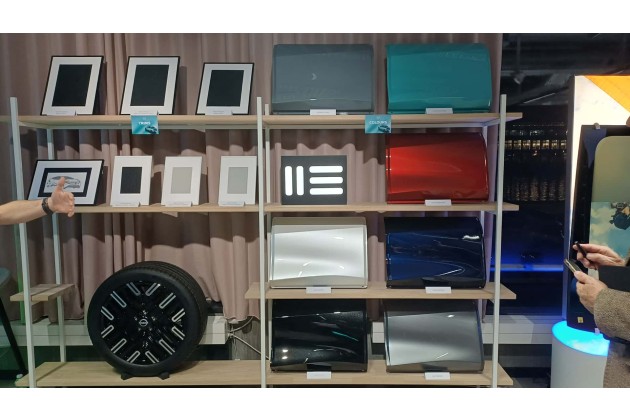

Neben dem Türkis-Ton auf unseren Bildern gibt es noch sechs weitere Karosseriefarben, darunter ein schickes Dunkelrot. Das Dach ist in schwarzer Kontrastfarbe gehalten - optional, wenn wir recht verstanden haben.

Anders als der Ariya hat der Nissan Leaf bündig integrierte Griffe, die automatisch als robuste Bügel ausfahren, wenn man sich mit dem Schlüssel in der Hosentasche nähert. Gleichzeitig werden schon die beiden Monitore im Cockpit aktiviert. Nach dem Einsteigen muss man aber doch noch den Startknopf drücken, um den Antrieb scharf zu schalten. Die Außenspiegel werden dankenswerterweise über die übliche Vier-Wege-Wippe an der Tür eingestellt. Um loszufahren, drückt man dann die D-Taste in der Mittelkonsole.

Antrieb, Fahreindrücke und Rekuperation

Der Vortrieb des 160-kW starken Fronttrieblers haut einen nicht um, aber er enttäuscht auch nicht. Das gilt, wenn man Elektroantriebe gewöhnt ist. Wer vom Benziner oder Diesel kommt, dürfte positiv überrascht sein, denn verglichen mit Verbrennern sind 355 Newtonmeter Drehmoment schon beeindruckend. Im Sport-Modus reagiert das Gaspedal deutlich prompter als im Eco-Modus, ohne dass einem der Hinterkopf an die Kopfstütze knallt. Deswegen legte ich mich schnell auf diese Betriebsart fest. Dabei fiel auf, dass der Fahrmodus auch nach dem Aussteigen und Verriegeln erhalten bleibt.

Nissan hebt den niedrigen Verbrauch von 13,8 kWh/100 km nach WLTP-Norm hervor. Zurecht, wie ein Blick auf unsere Übersicht zu den sparsamsten Elektroautos zeigt: Der Wagen gehört zu den Top Ten der Stromsparer. Der Bordcomputer zeigte bei meinen Testfahrten anfangs 16,8 kWh an, am Schluss standen dann nur noch 14,5 kWh zu Buche. Vermutlich mussten erst Antrieb, Batterie und Innenraum aufgeheizt werden, denn wir starteten bei kühlen 12 Grad Außentemperatur.

Ansonsten fährt sich der Nissan Leaf angenehm, aber unspektakulär. Wer wegen der coupéhaften Züge der Karosserie eine gewisse Sportlichkeit erwartet, dürfte enttäuscht werden. Die Lenkung ist ziemlich indirekt, das Fahrwerk mit den montierten 19-Zöllern auf der komfortablen Seite, aber ohne dass der Wagen in der Kurve oder beim schnellen Hin- und Herlenken wankt. Das Gefühl von Exaktheit stellt sich nicht ein, aber es gibt auch keinen Anlass zu Klagen.

Ein Lob verdient, dass sich die Rekuperation sehr fein einstellen lässt. Dazu gibt es Lenkradwippen für vier verschiedene Stufen, die in Form von Dreiecken links im Instrumentendisplay angezeigt werden. Dazu kommt noch eine "e-Pedal"-Taste in der Mittelkonsole. So weit, so gut. Wer es gern einfach hat, kann es damit bewenden lassen und die folgenden Absätze überspringen. Denn es ist komplizierter, als es scheint.

Erstens ist echtes One-Pedal-Driving Leaf nicht möglich, auch nicht im "e-Pedal"-Modus. Der Kriechgang kann nicht deaktiviert werden, man kommt allein durch das Freigeben des Gaspedals nicht zum Stopp, sondern kriecht immer mit etwa 8 oder 9 km/h dahin. Auf Nachfrage, was "e-Pedal" dann bedeuten soll, sagte mir Nissan-Ingenieur Joel Sandham, in diesem Modus werde auch die Reibbremse genutzt - sehr ungewöhnlich bei der Schubrekuperation und sicher verbrauchsmäßig nicht optimal. Normalerweise werden die Radbremsen bei Elektroautos nur genutzt, wenn man das Bremspedal tritt und die Rekuperation nicht zum Abbremsen reicht.

Zweitens gibt es auch bei der adaptiven Rekuperation vier Stufen. Um den adaptiven Modus zu aktivieren, zieht man die rechte Wippe lang zu sich heran. Daraufhin erscheint links im Instrumentendisplay die blaue Schrift "Auto". Die Stärke lässt sich auch hier vierstufig einstellen. Joel selbst empfiehlt die schwächste Stufe, also ein blaues Dreieck.

Dann ist der adaptive Effekt am stärksten: Wenn die Bahn frei ist, segelt der Wagen beim Freigeben des Gaspedals ohne viel Widerstand dahin. Läuft man auf einen langsameren Vordermann auf, wird die Rekuperation verstärkt. Dasselbe geschieht bei scharfen Kurven, Kreisverkehren, T-Kreuzungen und vor Tempolimits. Diese adaptive Rekuperation ist sehr nützlich, aber Nissan hat es mit der Kompliziertheit übertrieben.

Bedienung und Interieur

Ähnliches gilt für das sonstige Bediensystem. Sie wollen den Stromverbrauch ablesen? Oder die lästigen Warntöne bei Geschwindigkeitsübertretung abschalten, weil es schon ab 1 km/h zuviel unangenehm piepst? Dann müssen Sie sich mit den Rädchen und Knöpfen am Lenkrad beschäftigen. Und das fällt bei den vielen Menüs nicht eben leicht. Zu allem Überfluss kann man auch noch den Touchscreen über die Rädchen bedienen, wenn man die richtige Taste drückt. Zumindest für mich als Leaf-Anfänger ist das viel zu viel.

Löblich ist aber das Head-up-Display, das ziemlich groß ausfällt. Ansonsten setzt Nissan auf die bewährten Google-Dienste: Google Maps sorgt für die Navigation inklusive Routenplanung, Google Assistant für die Sprachbedienung. Das funktioniert gut, wie wir schon beim Micra festellten.

Ähnlich wie der Ariya hat der Nissan Leaf zwei Bildschirme nebeneinander, die mit jeweils 14,3 Zoll großzügig dimensioniert sind. Außerdem bewunderte ich die Zierleisten im Testwagen, die mit einem hellgrauen, wollartigen Textil mit kleinen blauen Einsprengseln bespannt sind. Auch die Bedienleiste unter dem Touchscreen gefällt mir: Die Icons sind direkt in den Kunststoff integriert.

Doch die Kabine meines türkisfarbenen Fahrzeugs hatte einen Violett-Touch, den ich so gar nicht mochte. Dazu kam noch ein violettes oder pinkes Ambientelicht. Türkis und violett also: Trägt man das jetzt so? Da fragen Sie besser jemanden, der sich mit Mode auskennt ...

Die Blick in den Innenspiegel durch das Heckfenster wird trotz der coupéhaften Karosserieform kaum behindert, auch wenn der Ausschnitt nicht allzu groß ist. Ein Plus ist das dimmbare Glasdach, auf das Nissan zurecht stolz ist: So etwas gibt es normalerweise nicht in der Kompaktklasse. Wenn man die Taste am Dachhimmel betätigt, wird das Glas schrittweise transparent, wobei die Segmente einzeln klar werden. Anders als bei einem Rollo gibt es allerdings nur drei Stellungen: komplett milchig, hinten milchig und vorne transparent sowie ganz transparent. Schön auch, dass bei halb transparenter Einstellung der Leaf-Schriftzug erscheint.

Im Fond habe ich mit meinen mittelmäßigen 1,76 m Körpergröße locker Platz. Auch lässt sich der Leaf bequem beladen. Die Ladekante ist recht hoch, doch der Eingang wird komplett eben, wenn man den zweiteiligen Einlegeboden in die obere Position bewegt. Darunter gibt es Platz für Ladekabel und Warndreieck. Einen Frunk hat der Leaf nicht. Ein Blick unter der Fronthaube zeigt, dass dort kein Platz dafür ist, der Motorraum ist voll.

Der Ladeslot befindet sich rechts vorne. Von dort fließt der Wechselstrom direkt in den Bordlader, der im Vorderwagen ganz oben positioniert ist. Unter dem Onboard-Charger dürften der Inverter und der Motor liegen. Eine ähnlich kompakte Konfiguration also wie beim Micra, durch die sich die nötigen Verbindungskabel verkürzen.

Beim DC-Laden ist der Leaf etwas langsamer als die Konkurrenz. Das gilt sowohl für die Ladegeschwindigkeit in Kilowattstunden pro Minute als auch für das Reichweite-Nachladen. Die von Nissan gezeigte Ladekurve zeigt, dass die maximale Ladeleistung von 150 kW für immerhin rund 13 min gehalten wird:

Preise und Rivalen

Der Nissan Leaf ist noch nicht bestellbar und so gibt es noch keine genauen Angaben zu Ausstattungen und Preisen. Bestellstart soll Ende des Jahres sein, die Auslieferung beginnt Anfang 2026, sagte Nissan-Deutschland-Chef Vincent Ricoux bei der Testveranstaltung. Aber ein paar Rahmenpreise verriet er bereits: Die Basisversion mit 130 kW und 440 km Reichweite wird unter 37.000 Euro bleiben, die getestete Variante mit 160 kW und 622 km Reichweite weniger als 42.000 Euro kosten.

Überteuert ist der Nissan Leaf damit nicht, er liegt preislich etwa auf dem Niveau der Konkurrenz. Den etwas kürzeren, aber kastenartigeren Kia EV3 Long Range mit 150 kW und 605 km Reichweite gibt es ab 41.390 Euro, für den gleich motorisierten Kompaktwagen Kia EV4, der niedriger und länger ausfällt als der Leaf, verlangt Kia 43.240 Euro. Weniger weit kommen der VW ID.3 Pro S mit 170 kW und 568 km Reichweite für rabattierte 40.525 Euro und der Skoda Elroq 85 mit überlegenen 210 kW und 573 km Reichweite, der allerdings schon 44.180 Euro kostet.

Unter dem Strich

Der neue Nissan Leaf ist ein komfortables Alltagsauto geworden, da stimmen wir den Kollegen zu, die den Wagen schon vor uns getestet haben. Das Fahrwerk ist wirklich komfortabel, ohne wankanfällig zu sein. Mit den 160 kW fährt sich der Wagen aber eher unspektakulär. Die Besonderheit liegt in der hohen Reichweite, die durch einen niedrigen Verbrauch möglich wird. Beim Schnellladen ist der Leaf allerdings etwas langsamer als die Konkurrenz.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Leaf gehören neben der Reichweite auch die eigenständige Karosserieform und das dimmbare Glasdach. Anders als befürchtet, führt die leicht coupéhafte Form nicht zu schlechter Rundumsicht und auch das Platzangebot im Fond ist ordentlich, der Kofferraum gut nutzbar. Negativ ist das unnötig kompliziert Bediensystem am Lenkrad und die seltsamen Rekuperationseinstellungen, während die Google-Dienste gut funktionieren. Der Preis von rund 42.000 Euro liegt auf dem Niveau der Konkurrenz.

Mit dem Leaf ist die eingangs erwähnte Elektrooffensive von Nissan übrigens noch nicht beendet. Nächstes Jahr folgt ein rein elektrischer Juke, den man wohl ins B-SUV-Segment einsortieren kann, und danach startet noch ein SUV des A-Segments, das angeblich Nissan Wave heißen wird und sich die Basis mit dem kommenden Renault Twingo teilt.