Studie zeigt: Sprints sind gut für die Elektroauto-Batterie

Sollte man nun öfter Vollgas geben, um die Batteriealterung zu verringern?

Mit dem Opel Grandland AWD zum Motor Festival auf Romo

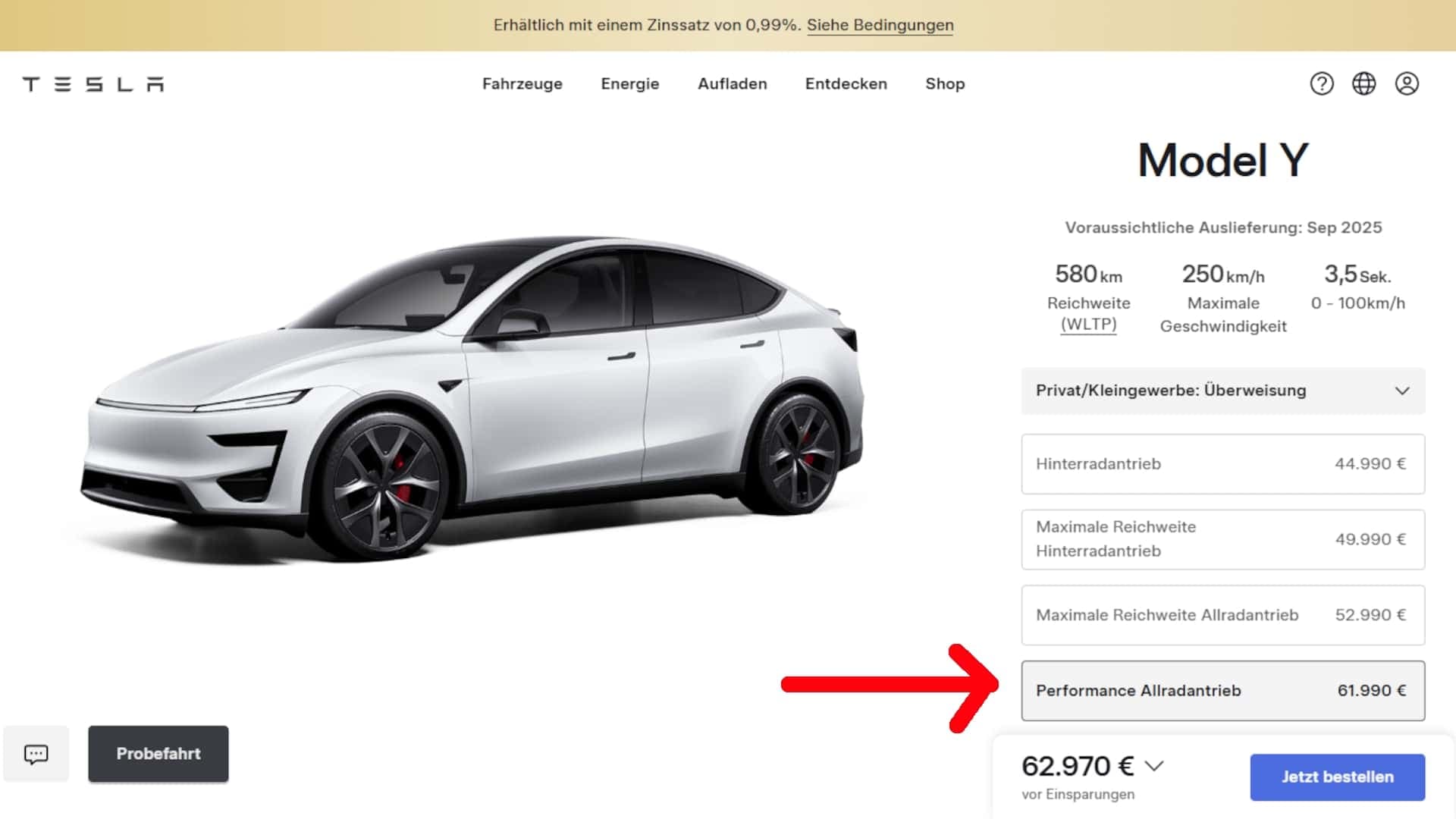

Tesla Model Y Performance nun bestellbar

Rückkehr des 90er-Kult-Pick-up? Skoda zeigt Felicia Fun Concept

VW T-Roc (2025): Der Innenraum der 2. Generation im Detail

Mercedes W 108/109: Der Vorläufer der S-Klasse wird 60

Verbrenner-Aus 2035: Mercedes-Chef fordert EU-Kurswechsel

Motor1 Numbers: Handschalter vor dem Aus? Das Ende einer Ära

VW T-Roc (2025) vs. T-Roc (2022): 2. Generation trifft Facelift

Starkes Beschleunigen könnte sich positiv auf die Lebensdauer der Batterie von Elektroautos auswirken. Das ist einem Artikel im angesehenen Wissenschaftsmagazin Nature zu entnehmen, der von Forschenden der amerikanischen Stanford-Universität stammt.

Gelegentliche Sprints sollen danach dazu beitragen, dass die Batteriezellen jung bleiben. Denn dynamisch beanspruchte Batterien können 38 Prozent oder über 300.000 km länger halten als solche, die nie wirklich gefordert werden. Den schon im Dezember erschienenen Nature-Artikel verlinkte kürzlich ein User auf Reddit, was wiederum einen amerikanischen InsideEVs-Kollegen aufmerksam machte.

Die Forschenden interessierten sich für die Alterung von Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos und verglichen sportliches Fahren mit einer verhaltenen Fahrweise. Das Resultat: "Überraschenderweise stellten wir fest, dass die dynamische Entladung die Lebensdauer im Vergleich zur Konstantstrom-Entladung deutlich verlängert", so der Artikel. Das heißt, wenn man immer fährt, als balanciere der Beifahrer eine randvolle Tasse Tee auf den Knien, schadet man dem Akku mehr als man ihn schont.

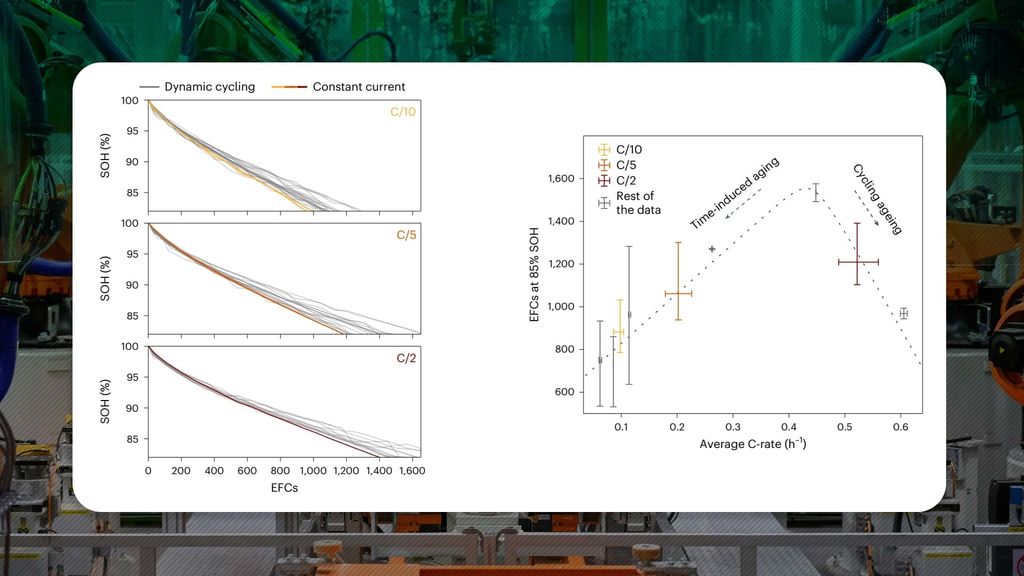

Die meisten Alterungsstudien zu Elektroauto-Batterien werden bei konstanten Entladeströmen durchgeführt, so der Artikel. Das jedoch ist unrealistisch. Um den Unterschied aufzuzeigen, testeten die Forschenden 92 verschiedene, kommerziell erhältliche Batteriezellen für Elektroautos über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Sie untersuchten dabei 47 verschiedene Entladeprofile. Einige simulierten sanftes Gasgeben, andere das gleichmäßigen Entladen bei Autobahnfahrten und wieder andere das sportliche Fahren.

Dabei zeigte sich, dass die Batterielebensdauer bei dynamischen Lastwechseln am besten war, also bei einer Mischung aus Stadtverkehr und Autobahnfahrten, plus regenerativem Bremsen und insbesondere etwas stärkerer Beschleunigung. Technischer ausgedrückt: Die Batteriegesundheit (state of health, SOH) reagiert besser auf niederfrequente Impulse und höhere Spitzenströme als auf konstante Entladung. Diese niederfrequenten Impulse treten beispielsweise im Stop-and-Go-Verkehr oder bei kurzen Beschleunigungsphasen auf.

Bei Konstantfahrt (farbige Kurven im Diagramm links) verringert sich die Batteriegesundheit (SOH) schneller als bei dynamischen Entladeprofilen, und zwar bei jeder untersuchten Entladerate (C/2, C/5 oder C/10)

Bild von: InsideEVs

Bei Konstantfahrt (farbige Kurven im Diagramm links) verringert sich die Batteriegesundheit (SOH) schneller als bei dynamischen Entladeprofilen, und zwar bei jeder untersuchten Entladerate (C/2, C/5 oder C/10)

Bild von: InsideEVs

Die Forschenden entluden die Batteriezellen, bis sie noch etwa 85 Prozent der ursprünglichen Speicherkapazität hatten, also bis 85% SOH. Die Zahl der bis dahin geschafften Ladezyklen (Equivalent Full Cycles, EFCs) nahmen sie als Maß für die Alterung. Dabei ergab sich, dass der größte Teil der Alterung schon früh im Leben einer Zelle stattfindet). Danach aber hängt die Alterung von zwei Hauptfaktoren ab:

- Erstens werden Kathoden bei hohen Spannungen instabil. Deshalb kann ein hoher Ladestand (state of charge, SOC) der Batterie schaden.

- Zweitens hängt der Kapazitätsverlust von der Anode und der Entladetiefe (depth of discharge, DOD) ab: Bei sehr niedrigem Ladestand kann die Batterie also ebenfalls leiden.

Deshalb empfehlen die meisten Batterieexperten, die Ladung einer Elektroautobatterie im Alltag möglichst nahe bei 50 Prozent zu halten.

Es stellte sich jedoch auch heraus, dass eine längere Entladung bei konstantem Strom (wie zum Beispiel bei langen Autobahnfahrten auf ebener Straße mit konstanter Geschwindigkeit) zu einer beschleunigten Alterung der Batterie führen kann. Dagegen führte eine "gemischte" Entladung, die städtische Umgebungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Lasten simulierte, zu einer geringeren Alterung.

"Bei allen C-Raten (C/10, C/5 oder C/2) unterschätzen die Konstantstrom-Protokolle die Lebensdauer im Vergleich zu fast allen dynamischen Entladeprotokollen um bis zu 38 %. Bei einem typischen Antriebsstrang entspricht dies einer Unterschätzung der Lebensdauer von bis zu 313.000 km." (Alexis Geslin et al. in Nature)

Außerdem erreichten die Zellen mit zunehmender Stromstärke eine höhere Anzahl an Ladezyklen. Beispielsweise wurden bei einer starken Belastung (mit C/2, also einer C-Rate von 0,5, was einer kompletten Entladung in zwei Stunden entspricht) über 1.600 Zyklen erreicht, während es bei konstantem Strom nicht einmal 1.400 Zyklen waren. Bei geringerer Belastung (mit C/10, also einer Entladung in 10 Stunden) wurden im dynamischen Zyklus etwa 1.250 EFCs erreicht, während es bei konstante Strom nur für knapp 1.000 Zyklen reichte.

Unter dem Strich

Was ist nun die Take-away-Message dieser Nature-Studie? Sollte man künftig an jeder Ampel, an jedem Orts-Ausgangs-Schild Vollgas geben, um die Batterie gesund zu halten? Wohl kaum. Erstens sind auch die im ungünstigsten Fall bei Konstantfahrt erreichten 1.000 Ladezyklen noch sehr viel: Bei einer Reichweite von 400 km sind das 400.000 km - die muss man erstmal zusammen bekommen.

Und zweitens treibt starkes Beschleunigen und Abbremsen den Verbrauch in die Höhe. "Nichtdigitales", vorausschauendes Fahren mit möglichst wenig Tempowechseln ist effizienter. Aber im Alltag dürfte es ohnehin genug Situationen geben, in denen man nicht mit konstantem Tempo fahren kann, selbst wenn man will. So kann man sich im Berufsverkehr künftig trösten mit dem Gedanken, dass das nervige Stoppen und Wieder-Anfahren zumindest gut für den Akku sein könnte ...